購入や来店などの「行動を促す」ための文章には、顧客視点がなにより重要です。

でも、そこを飛ばしてテクニックに走っている文章やキャッチコピーは少なくありません。

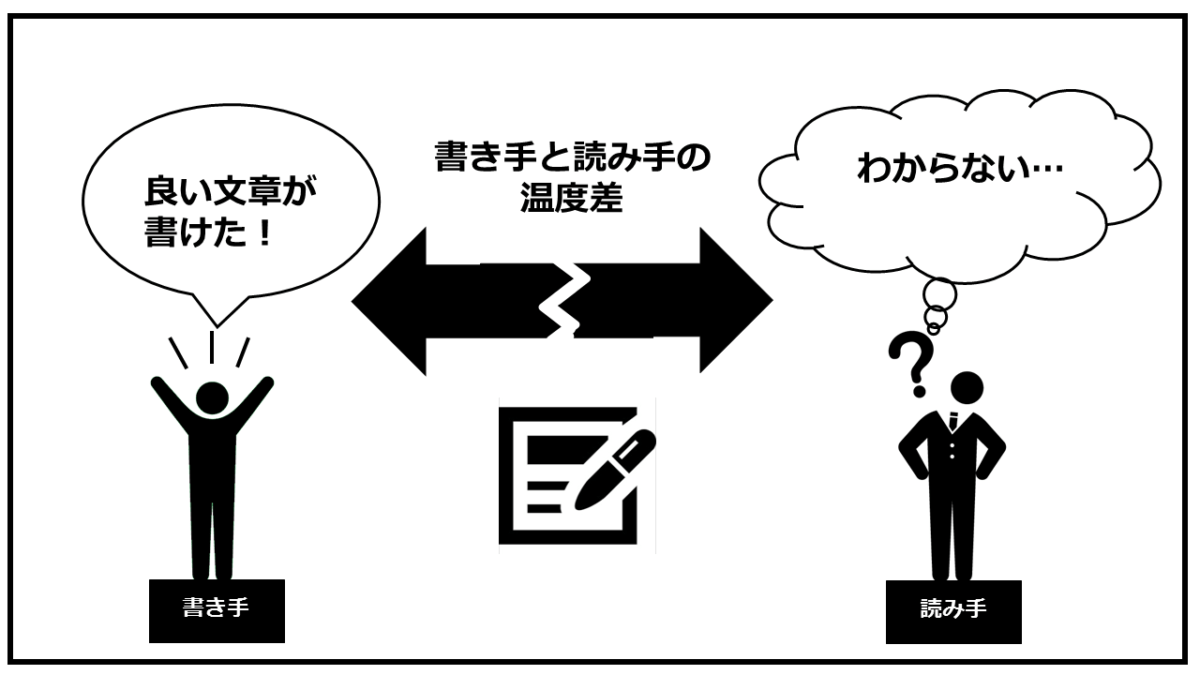

自分では上出来だと思っていても、お客様にまったく伝わっていなかったなんてこともよくあります。

こんなもったいないことを防ぐために、カスタマーサービス業で3万件以上の顧客対応を行ってきたコピーライターが、文章を見直すポイントをご紹介します。

「こだわり」を連発していませんか?

キャッチコピーや商品名に「こだわり」がよく使われています。

この言葉自体は悪くないのですが、「こだわった結果、お客様のどんないいことがあるのか」までを伝えることが大切です。

たとえば「インテリアにこだわっているカフェです」では不十分。

「南国風のインテリアにこだわり、都心にいながらまるでリゾート地にいるような気分を満喫できるカフェです」のように、利用シーンが目に浮かぶくらい、お客様が享受できるメリットを伝えることが大切です。

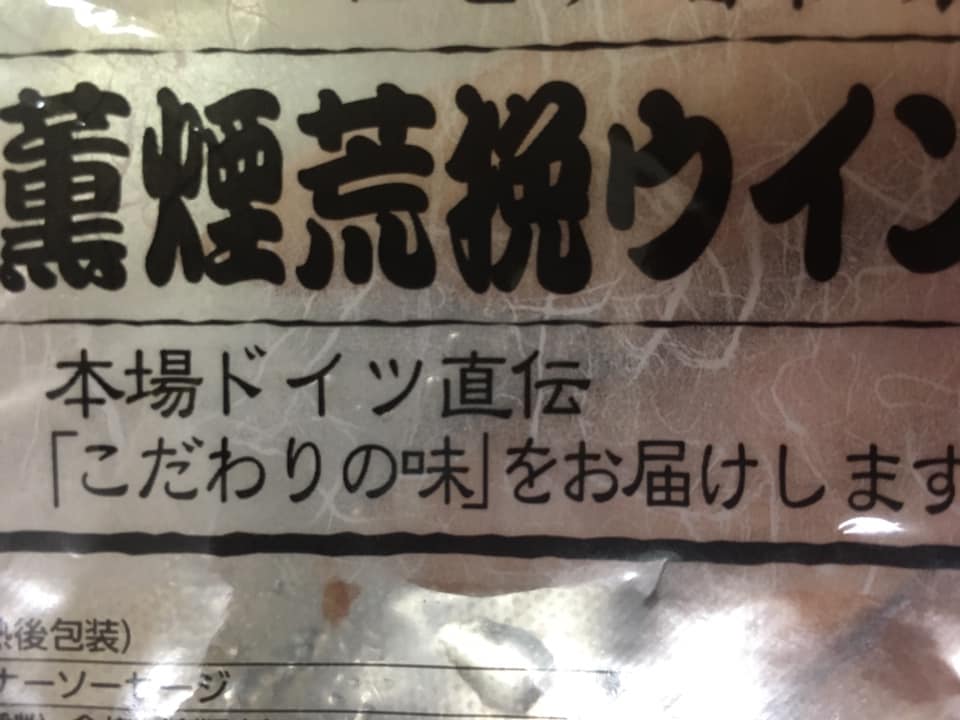

実際にあった例を紹介しましょう。

こちらは、私が購入したソーセージのパッケージです。

「こだわりの味」では、どんな味なのかがわかりませんでした。

お客様が知りたいのは、「何にこだわっているか」ではなく、「買うとどんないいことがあるか」です。

たとえば、こんなコピーはどうでしょう。

- 冷めても美味しいからお弁当にピッタリ

- ビールが止まらないスパイシーさ

だいぶ印象が変わるのではないでしょうか。

このソーセージを買った理由は、特売品だったから。

選ぶポイントがわからない商品は、値段で判断される運命にあります。

ちなみに私はドイツ在住経験があるのですが、まったく本場の味ではありませんでした(笑)。

プロフィールに無意味な苦労話を盛り込んでいませんか?

ビジネスや起業のサイトを閲覧していると、「人はストーリーに惹かれます。困難を克服した経験は共感を呼ぶので、プロフィールに載せましょう」というアドバイスをよく目にします。

でもこれは、状況によりけり。

苦労話を盛り込めばいいというものではありません。

たとえば、あるバレエ教室主宰者のプロフィールには次のような内容が書かれていました。

母子家庭でバレエを続けるのに苦労した経験から、低価格で通える教室をオープンしました。経済的な理由でバレエをあきらめてほしくないからです。

実際にここでレッスンを受けたことがあるのですが、たしかに一般的なバレエ教室と比べて質素なスタジオでした。

でもプロフィールのおかげで、「志を持っている人なんだ」と、むしろ好感度がアップ。

プロフィールがなかったら、「価格なりで安っぽい」と思っていたかもしれません。

このように、仕事とリンクするのであれば、苦労話をプロフィールに載せたほうがいいでしょう。

でもこの人がラーメン専門のフリーライターだったら、母子家庭で苦労したエピソードは唐突な感じがしてしまいます。

表面的な文章ノウハウにとらわれず、「誰に、何を伝え、どんな行動を起こしてもらうためのプロフィールか」を考え、載せる情報を取捨選択していくことが大切です。

専門・社内・業界の用語を使っていませんか?

同業者向けの文章や社内向けの文章なら問題ありませんが、業界の知識がない顧客へ向けて書くときは要注意。

業界や社内だけで通用する言葉をうっかり使わないようにしましょう。

あるホームページ制作会社のサイトには、こんなQ&Aがありました。

- Qパソコンが苦手なのですが、ホームページを持てますか?

- A

CMSを使用するので大丈夫です

思わず、「ちょっと何言っているかわからない」(サンドウィッチマン富澤風)と思ってしまいました。

CMSとはコンテンツ・マネージメント・システムの略で、ワードプレスのような専門知識がなくてもホームページをつくれるシステムのことですが、パソコンが苦手な人はCMSを知らない可能性が高いはずです。

私だったら、こう書き直します。

- Qパソコンが苦手なのですが、ホームページを持てますか?

- A

専門知識がなくても、直感的に更新や追加ができるシステムを採用してホームページを作成します。パソコンが苦手な方でもご安心ください

あえてCMSという言葉を使わなかったのは、お客様が知りたいのは「パソコンが苦手な自分でもできるか」であり、「どんなシステムを使っているか」ではないからです。

パソコンが苦手でもホームページを持てるなら、CMSでもCBRでもZZRでもNSRでもGSX-Rでもなんでもいい(バイク好きならわかるネタ)。

見慣れない言葉を見ると、人は拒否反応を起こします。

お客様の頭の中にある言葉を使って文章を書くようにしましょう。

他者・他社を感情的に批判していませんか?

鉄製フライパンを購入する前に色々調べていたら、こんな商品説明文を見つけました。

「簡単・便利・楽」ばかりが求められ、子どもの食事を出来合いのお惣菜やインスタント食品、お菓子などで済ませる母親が増えています。家族のために、美味しくて体に良い料理を作って食べさせることが、本来の調理・食事の目的ですし、そういう作業と時間を積み重ねていく中で、子どもは「手をかけてもらっている」と感じ取り、親の愛情を受け止めていくのです。そして、それほどまでに大事な“食”の現場には、それにふさわしい食材と道具が必要だと私たちは考えます。

この商品説明文によると、「簡単・便利・楽」ばかりが求められ、子どもの食事を出来合いのお惣菜やインスタント食品、お菓子などで済ませる母親が増えているそうです。

私はフライパンに投資してもっとおいしい料理をつくりたいと思っているので、おそらくこの会社のターゲット層です。

きっと、「世の中にはこんなヒドイ母親たちがいますが、あなたは素晴らしい」と比較して持ちあげたかったのでしょう。

でも、他人を非難する言葉を聞くのは愉快ではありません。

個人的なつきあいに当てはめてみてください。

人の悪口・陰口ばかり言っている人とは仲良くなりたくないと思います。

さらに問題なのは、料理をしない母親が増えているエビデンスがどこにも示されていないことです。

お客様が変な商品をつかまされないように、ほかの商品や企業を批判することもあるでしょう。

でもそのときは、データや検証が必要です。

そうしないと単なる感情的な悪口や個人の偏見とみなされてしまい、自分の評価を落とすことになってしまいます。

スペックだけを並べていませんか?

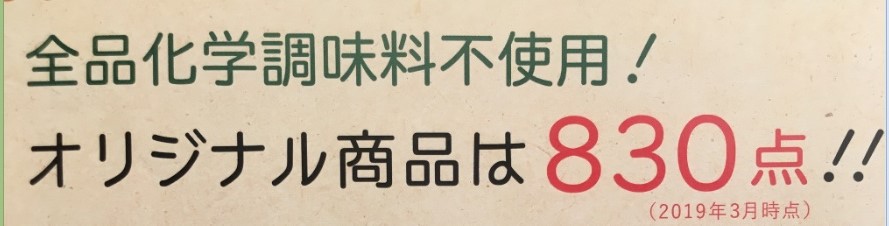

自然食品の宅配サービスのチラシです。

「!」があるので軽快さはありますが、内容はスペックの紹介のみ。お客様に提供できる価値が伝えられていないのが惜しいです。

もし自分でこのようなコピーをつくってしまったときは、「だから、お客様にどんないいことがあるの?」とツッコミを入れてみましょう。

全商品化学調味料不使用

だから、お客様にどんないいことがあるの?

子どもの正常な味覚形成に役立つ

いつものレシピでも料理がおいしくなる

オリジナル商品が830点

だから、お客様にどんないいことがあるの?

普段、スーパーで買っているものがすべてそろう

これからは自然食品店をハシゴする必要がない

ツッコミから生まれた言葉をキャッチーにすると、ちゃんと中身のあるコピーができあがります。

もしかしたらこのコピーをつくった人は、「数字を入れると効果的」というテクニックを取り入れたのかもしれませんが、数字は事実を裏づけて具体性や信ぴょう性を増す手段として使用します。

表面的な手法に惑わされず、いつも顧客目線で!

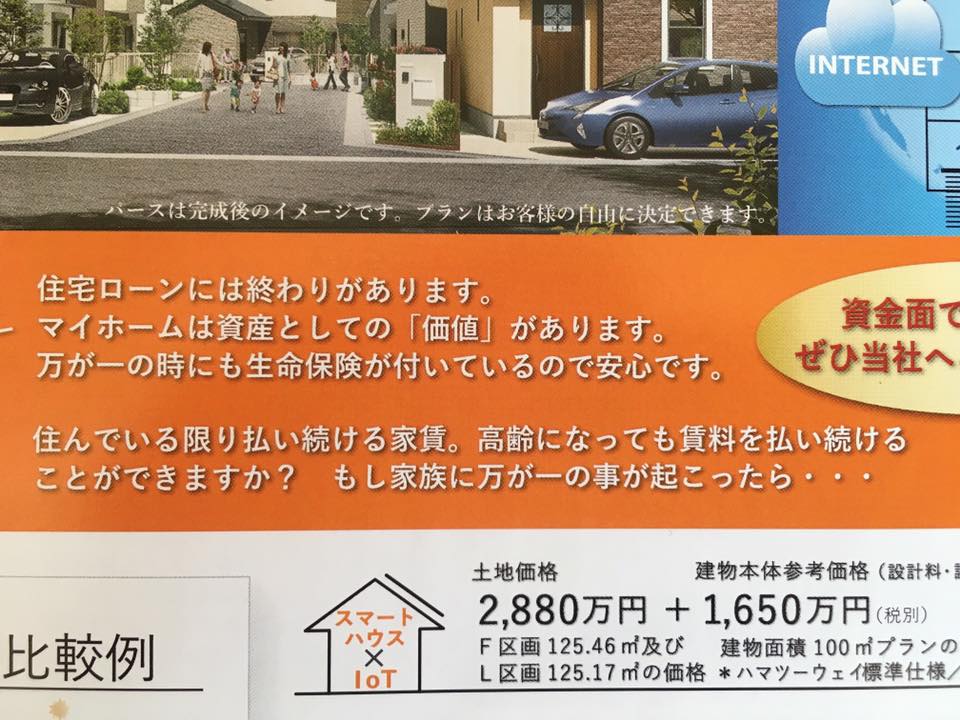

あおったり脅したりしていませんか?

不動産のチラシです。

以前はこうした不安をあおったり脅したりする広告がメジャーだったようですが、今では時代遅れ。

普通に考えて、「この商品を買わないと苦労しますよ」なんて言われて、気持ちよく買い物ができるわけがありません。

地縛霊やら水子やらと脅して壺を売りつける商法とたいして変わらないです。

しかもこの広告は、遠まわしに賃貸暮らしを批判しています。

自分の生活スタイルを否定されて、うれしくなるお客様がいるでしょうか。

たとえば犬が飼えるとか将来孫が家を走り回っても大丈夫とか、明るい未来がイメージできる文章のほうがだんぜんお客様に伝わります。

フェイスブックにこのチラシをアップして感想をつのったのですが、「嫌味っぽい」「買いたくない」とネガティブな反応ばかりでした。

アクセス方法や開催場所は書いてありますか?

店舗やサロンなのに、場所が書いていない、もしくはわかりにくいホームページは非常に多いです。

美容系サロンのホームページを10個ほどリサーチしたのですが、アクセス方法がすぐにわかったサイトはゼロでした。

「どこにあるからわからないからやめよう」と、離脱した見込み客がたくさんいると思います。

店舗でなくても、単発のイベントやセミナーでも場所は必須です。

かつて私が興味を持ったセミナーは、会場についてこれしか書いていませんでした。

場所:都内(詳細は申し込み時にお伝えします)

都内は相当広いです。

東京のど真ん中に住んでいるならともかく、横浜市民の私にとって「東京のどこ」かは重要なポイント。

たとえば、世田谷区や渋谷区だったら自宅から比較的アクセスが良いですが、江戸川区、台東区、墨田区あたりになると一気にハードルが上がります。

極端な話、小笠原諸島も伊豆大島も東京都ですし。

これはコピーライティングの講座だったのですが、「コピーライティング以前に相手の気持ちを考えられないんじゃないか?」と感じ、やる気が急降下。

そっとページを閉じました。

自分が顧客だったら、と考えてみてください。

どこで開催されるかわからないセミナーやイベントに申し込むのはハードルが高いのではないでしょうか。

でも、参加者以外には詳しい場所を教えたくない、自宅サロンだから住所を公開できないなどの事情がある人もいると思います。

そんなときは最低限、「○○駅から徒歩×分」「○○インターチェンジから×キロ」など、目安となる場所はお伝えしましょう。

さらに最寄り駅が東京駅や横浜駅などの大きな駅の場合、「横浜駅西口から徒歩○分」などのように、出口まで明記することをおすすめします。

出口が違うと所要時間が大幅に変わるため、「全然5分じゃ着かない!」と会う前からイメージが悪くなってしまうからです。

申し込みや問い合わせのフォームはわかりやすいですか?

ネット通販業界の「カゴ落ち」という言葉をご存じでしょうか。

カートに商品を入れてもらったのに、購入にいたらないケースのことを指します。

その原因のひとつは、煩雑な申し込みフォーム。

記入箇所が多かったりわかりにくかったら、最後の最後でお客様を逃してしまうこともあるのです。

記入箇所は最小限にして、お客様の手間を省きましょう。

私は申し込みフォームを選択式に変えてから、明らかに問い合わせが増えました。

私の知り合いがこれを真似したところ、「申し込み時の記入もれがなくなった」そうです。

シンプルでわかりやすい申し込みフォームは、お客様にもサービス提供側にもメリットがあります。

ただし本気の人だけを集めるために、あえて申し込みフォームの記入欄を増やす手法もあります。

あるセミナーの申し込みフォームは、「意気込み」の記入が必須でした。

明確な意図がない限り、申し込みフォームはシンプルにすることをおすすめします。

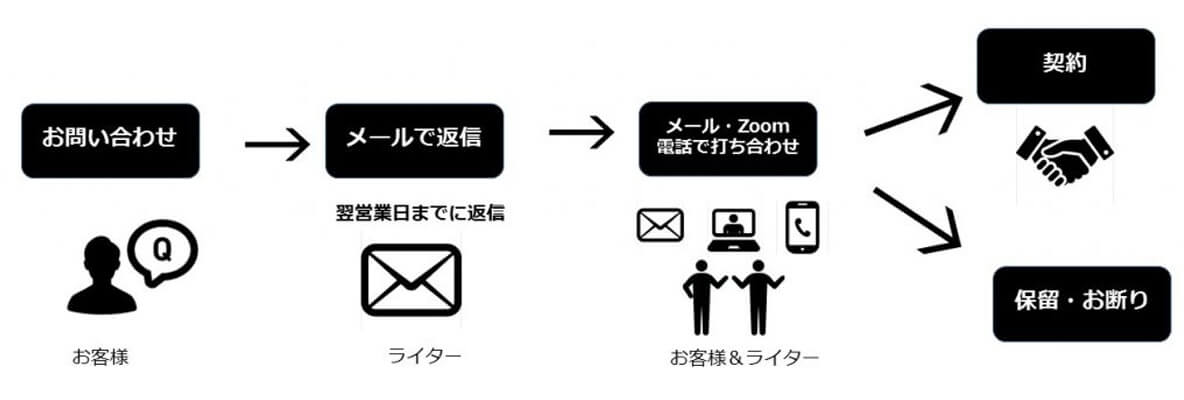

申し込みや問い合わせ後の流れについて書いていますか?

先日、顧客としてダンススタジオに問い合わせフォームから連絡をしたのですが、2日間返信がなく落ち着きませんでした。

「ちゃんと送信されなかったのかな?」

「もしかして、メールを見落とされた?」

「電話するほどの緊急事態でもないしなあ。レッスン中だと迷惑だし」

結局3日目にリマインドメールを出し、その日のうちに返信をいただけました。

もし問合せフォームに「1営業日以内に返信します」と書かれていれば2営業日目に再度連絡しましたし、「1週間以内に返信します」であれば、気長に待っていました。

私は「仕事メールは即レスが基本!」と考えているのですが、先方は「5営業日以内に返信すればいい」と思っているのかもしれません。

「いつまでに返信できるか」をクリアにしておくことで、お互いの認識のズレからビジネスチャンスを逃すことを避けられます。

私は人からのアドバイスに従って、「翌営業日までに返信します」と問合せフォームに記載しているのですが、その重要性を改めて実感しました。

「翌営業日まで」と宣言した以上は必ずやろうという自分へのプレッシャーにもなりますし。

文字だけでは見落とされる可能性もあるので、問い合わせフォームにはこんな図解を載せています。

自分が買う立場だと気になることが、売る立場になると見えなくなってしまうことはよくあります。

ぜひご自身の文章をチェックしてみてください。